Madame Marie Françoise

Secardin - le Roc'h

Sa résistance dans la seconde guerre mondiale

Mme Sécardin - Le Roc'h - Docteur Sécardin(1891-1950)

Madame Marie Françoise

Secardin - le Roc'h

Sa résistance dans la seconde guerre mondiale

Mme Sécardin - Le Roc'h - Docteur Sécardin(1891-1950)

Marie Françoise Le Roc'h, sage femme, au 12, rue du docteur Quéré à Callac, ce matin du vendredi 21 mars 1941, rentre à son domicile. A cette époque là de l'année, il ne fait pas chaud, de plus il y a un brouillard à couper au couteau, ce qui a rendu plus difficile la conduite de sa petite Simca cinq : elle est exténuée ! Elle ne pense qu'à une seule chose : son lit pour se reposer et se réchauffer. Son appartement est au dessus du garage du docteur Sécardin, son voisin.

Comme elle allait ouvrir sa porte, le docteur l'interpelle :

- Comme vous êtes matinale aujourd'hui !

- Oui, je reviens de Plougonver où j'ai effectué un accouchement.

- Vous ne voudriez pas me rendre un petit service, à savoir, aller chercher mon beurre à la ferme Parcheminer à Kerfoen en Calanhel ?

- Eh bien oui, je vais aller tout de suite, je me reposerai au retour !

Lorsque je suis arrivée à la ferme, les gens étaient à peine levés. La veuve Parcheminer est entrain de chauffer le café dans la grande cheminée sur un timide feu. Elle me dit que le beurre n'est pas prêt. Je m'assoie sur un petit billot de bois dans l'âtre afin de me rapprocher de ce brin de feu, pensant me réchauffer. Puis arrivent trois de ses fils pour prendre leur petit déjeuner. Ils bavardent entre eux, leur conversation est faible, mais suffisante pour que je perçoive quelques bribes en particulier : «il y a deux morts1, mais deux autres n'ont pas grande chose !» Je ne dis rien, j'essaie de me réchauffer. Et puis lorsqu'ils en ont eu fini de commenter cette histoire, je m'adresse à eux :

- Comment, un avion2 est tombé dans les parages de Poullouarn, mais où sont les deux aviateurs blessés ?

- Plus bas, pas loin d'ici, dans la grande maison en bordure de la route qui mène à la Chapelle Neuve.

Mais comme je n'ai pas beaucoup d'essence dans la voiture, je décide de me rendre à pied vers la maison que les frères Parcheminer m'ont indiquée. En cours de route, je rencontre une copine d'enfance, Mathilde Débordés, qui revient à bicyclette de cette fameuse maison où se trouvent les aviateurs. Elle me dit :

- L'un d'eux est assez sévèrement blessé mais l'autre, par contre, n'a que de simples égratignures aux doigts.

- Quoi, lui dis je, ils restent là alors que les allemands lorsqu'ils seront prévenus viendront les arrêter !

Déjà, je me suis mise à réfléchir à la meilleure façon d'intervenir.

-Tu ne veux pas aller avec ta bicyclette prévenir l'aviateur valide qu'une personne veut lui parler puisque tu me dis qu'il parle un peu le français ; moi je n'ai pas envie d'aller dans cette maison.

Peu de temps après, elle revient avec l'aviateur. Je lui demande :

- Vous êtes anglais ?

- Oui, me répond il en rigolant.

- Ne me jouez pas un sale tour, car si vous êtes allemand qu'est ce que je vais devenir.

Il rigole, puis, grâce à son accent, je me rends compte qu'il ne me trompe pas. Je dis à Mathilde de se rendre avec lui dans un champ, à gauche, qui se situe en bordure de la route de Loguivy Plougras. Il faut que j'aille à Callac chercher des bons d'essence afin de faire le plein du réservoir, que je revienne le chercher et le mettre à l'abri. Il n'y a pas de temps à perdre car les allemands vont être là d'un instant à l'autre. Il a fallu que je me rende chez le maire de Callac. Monsieur Toupin. Que je lui explique la situation pour qu'il me délivre les bons d'essence. Son fils Emile est venu avec moi chercher le carburant et, ensuite, récupérer l'aviateur anglais. Nous avons retrouvé Mathilde Débordés et notre «colis compromettant».

Allongé à l'arrière du véhicule, nous faisons route vers Loguivy Plougras, sans destination précise ; une vague idée me fait me diriger vers Plestin les Grèves que je connais pour avoir été à l'école. Je pense, qu'en me rapprochant de la côte il me sera plus facile de le faire partir vers l'Angleterre, son pays. Pour l'heure je roule dans le flou ! Avant d'arriver à Loguivy Plougras, je me souviens que j'ai un oncle. Arsène Auffret3, qui tient une ferme dans un village, à gauche sur cette route, et que je m'y suis rendue, plusieurs fois, avec mon père. En m'arrêtant ici, je vais pouvoir disposer de quelques jours afin d'organiser l'évasion de l'aviateur anglais. En arrivant chez mon oncle, je lui explique le pourquoi de ma venue. Il ne prend pas le temps de réfléchir, d'emblée, il accepte.

Tous les jours, je viens prendre de ses nouvelles, mon oncle l'a installé dans une chambre chez lui. Au bout du quatrième jour, lorsque j'arrive, il n'est plus dans la chambre, mais dans un grenier à foin au dessus des bêtes. Mon oncle me fait part des angoisses de sa mère, âgée de quatre vingt quatre ans, depuis que cet étranger est sous leur toit, et que les risques sont grands. Il ne peut le garder plus longtemps. Je prends mes responsabilités puisque c'est moi, seule, qui ai entrepris cette démarche audacieuse. Je lui dis :

- Demain, à midi, je viendrai le rechercher et je l'emmènerai chez moi à Callac.

J'ai pensé que cette heure est propice au transfert, car les allemands, comme nous, déjeunent. Affublé de vêtements de paysan, je l'amène dans mon appartement à Callac. Peu avant l'arrivée à la maison, je croise quelques dames de notables de Callac qui ont pour habitude, après à leur repas de midi, d'aller se promener. Elles me voient en présence d'un inconnu, mais jamais elles n'en parleront. Je l'installe dans la chambre la plus haute d'où il peut entendre les avions qui passent ou reviennent des raids sur Saint Nazaire, Lorient... Il peut, également, entendre la compagnie allemande défiler tous les matins, en chantant : « Ali Alo Ala... ». Mon frère est venu également nous rejoindre, il fait les courses afin de subvenir à nos besoins ; ils partagent le même lit. Je ne me souviens plus combien de jours il est resté chez moi. J'étais obnubilé par la façon de l'évacuer du territoire français. Monsieur Toupin, maire, me fait savoir que je dois impérativement me présenter à la komman-dantur pour signaler la présence de cet aviateur ! Mais pour moi il n'est nullement question de livrer cet aviateur qui a déjà compromis quelques personnes. Sûrement que monsieur le maire a subit des pressions et des menaces de la part des occupants allemands. Toujours est il qu'après la libération, il est venu me chercher pour aller sur sa liste électorale, mais bien entendu je n'ai pas accepté cette offre.

Puis je me décide à me rendre chez le docteur Renan. J'ai entière confiance puisque je travaille pour lui. Et je lui dis :

- Je veux partir en Angleterre et comme je sais que vous êtes de la région de Lézardrieux, peut être que vous connaissez quelqu'un qui pourrait me renseigner ? Je voudrais partir ! Très étonné, il me répond :

- Quand même, vous n'allez pas partir, vous avez du travail, tout marche bien pour vous !

Il y a quatre médecins à Callac : Hénaff, Renan, Sécardin et Trégoat, tous savent que je veux partir mais je ne sais pas comment l'information leur est parvenue. Ils sont venus, tour à tour, m'envoyer des habits et des chaussures afin d'habiller mon aviateur décemment et qu'il puisse passer inaperçu. Un ami du docteur Sécardin, André Connan, propriétaire de la carrière d'ardoises de Maël Carhaix, que l'on nomme «petit prince», a soit disant un réseau. En fait, il faut se rendre dans les Landes, plus bas que Bordeaux, là des bûcherons peuvent nous aider à passer en Espagne. Le signalement de l'aviateur a été diffusé partout dans les mairies limitrophes. La peur de me faire prendre devient tenace.

Après la guerre, le capitaine anglais Carry, de la Royale Air Force, m'a remis cette affiche. Il l'a trouvée dans la mairie du Vieux Marché. Il me l'a dédicacée. Madame Mond, de Belle-Isle-en-Terre, mariée au «roi du nickel» un anglais, lui avait raconté mon histoire Je prépare, petit à petit, « mon bonhomme » afin qu'il parte en mettant tous les atouts de notre côté, sans attirer l'attention des allemands, en particulier. J'ai profité que mon frère soit là pour qu'il se rende chez le coiffeur Rivallain s'enquérir de teinture pour les cheveux. J'ai pu teindre la chevelure blonde et les sourcils de l'aviateur en brun. Le lendemain matin, de bonne heure, habillé d'un imperméable ayant appartenu au docteur Hénaff, qui cache les autres vêtements, nous partons avec ma petite voiture à la gare de Plougonver. Je n'obtiens malheureusement qu'un billet pour deux, à la destination du Mans !

Arrivés en gare de Guingamp, je lui donne la valise à porter en prenant attention que sa main écorchée ne se distingue pas. Les sentinelles allemandes font les cents pas sur les quais, le fusil à la bretelle. Nous faisons comme tout le monde afin de ne pas nous faire remarquer en nous rendant dans la salle d'attente. En passant à Saint Brieuc, André Connan et un de mes oncles, Yves le Roc'h, sont sur le quai. Ils s'assurent de mon départ et que je ne rencontre pas de difficultés. Au Mans, une amie, Madame Fauvy, avec qui j'ai fait mes études de sage femme à Rennes, nous attend. Nous mangeons et dormons chez elle et, dès le petit matin, nous nous rendons à la gare pour prendre le train en direction de Tours. J'ai changé d'avis, je ne me rendrais pas à Bordeaux, mais je vais me rapprocher de la ligne de démarcation4.

En arrivant à Tours, nous nous mettons en quête d'un logement que nous trouvons en face de la gare. Cet hôtel a la particularité d'avoir un couloir d'accès qui donne sur la rue. Ainsi, il n'est pas nécessaire de passer, à chaque fois, par le bistrot et l'accueil, pour accéder à la chambre. Nous sommes libres de nos allers et venues. Nous restons quelques jours à Tours, où je trouve le temps très long. L'aviateur, au début, reste dans la chambre et moi je me rends à la gare afin de glaner des renseignements auprès des employés de la SNCF, pour pouvoir passer la ligne de démarcation. J'ai échafaudé une histoire disant que ma soeur était gravement malade en zone libre et que je veux m'y rendre le plus rapidement possible. Mais je ne réussis pas à obtenir de renseignements, sans doute que l’on se méfie de moi. Au bout de trois jours, l'aviateur et moi ne mangeons pas grande chose à cause de l'anxiété et de la peur qui nous tenaillent. Nous nous promenons dans les rues de Tours, bras dessus, bras dessous, il me dit dans son français approximatif : « J 'ai l'impression que tout le monde nous regarde » ! Je l'ai bien compris et partage son avis. Un soir, nous décidons de rompre la monotonie et nous nous rendons dans un restaurant chic. Après nous être installés, je vois, au fond de la salle, assis à une table, deux hommes qui nous regardent avec insistance, tellement que l'appétit n'est pas au rendez vous. La serveuse vient nous apporter un plat, l'aviateur la remercie si fortement avec son accent, que par dessous la table je lui donne un coup de pied afin qu'il comprenne qu'il faut se taire. Nous ne restons pas longtemps en cet endroit, nous grignotons le reste du repas puis je demande l'addition avant de disparaître dans notre chambre d'hôtel.

Puis le samedi arrive, jour de marché à Tours, comme j 'ai étudié suffisamment de cartes pour situer la ligne de démarcation, nous prenons un petit train pour Cornery. Dans ce train il y a des paysans qui ont été faire leur marché et qui devisent entre eux. Je les écoute et perçois, mais sans manifester d'intérêt, que un tel ou tel a passé la ligne de démarcation. Lorsque j 'en ai entendu suffisamment, je m'adresse au plus ancien de ces paysans :

- Est-ce que vous ne pourriez pas me renseigner comment faire pour me rendre en zone libre car ma soeur est gravement malade, je suis accompagneé de mon frère sourd et muet et nous n'avons pas de papiers ?

- Ecoutez ma petite demoiselle, à la prochaine gare, je vais aller voir le passeur et lui dire de venir vous trouver. Le type est venu, il reste auprès de la portière du train, il me demande :

- Combien êtes vous ?

- Deux, mon frère et moi.

- Regardez-moi bien, j'a i un pardessus bleu marine, un béret et une musette sur le dos. Vous descendrez à Cornery, c'est le terminus. Puis vous me suivrez à une centaine de mètres derrière, ne me perdez pas de vue, je serai accompagné de deux autres personnes. A Cornery, comme des jeunes mariés se tenant galamment, nous le suivons avec la peur de le perdre de vue, sans trop savoir si nous respectons la distance des cents mètres. Dans la soirée, le long de la route, il y a des allemands dans un verger, entrain de se laver dans une cuvette d'eau. Comme nous n'avons pas de papiers, l'idée de se faire prendre et d'être fusillés me traverse l'esprit ! Le passeur nous a également prévenu que, lorsqu'il nous ferait un signe, il faudrait immédiatement disparaître dans les vignes et attendre sagement. Heureusement, le temps est avec nous, une petite pluie fine s'est mise à tomber, comme un brouillard, diminuant ainsi la visibilité. Il vient nous récupérer puis nous le suivons dans les vignes avec les deux autres personnes. L'aviateur éprouve, à un moment donné, quelques difficultés à avancer et me fait remarquer qu'il n'a pas fait son service militaire dans l'infanterie, ses chaussures sont lourdes de terre glaise collée à ses semelles. Arrivés au bout d'un champ de vigne, un petit chemin de traverse matérialise la ligne de démarcation. A droite de ce chemin je vois un poste de garde allemand qui donne sur la route qui mène à Loches. Le passeur nous fait marcher à la file indienne, sur le bas côté, afin que l'on n'entende pas nos pas. Mais à un moment donné, un bruit de moteur se fait entendre, une voiture s'approche ! Les hommes sautent sur le talus pour se cacher mais, comme il pleut, il est glissant. Je fus la dernière à me cacher. C'est une fausse alerte, la voiture passe sur la grande route. Puis nous nous mettons à parler et à nous présenter. Les deux hommes étaient des évadés d'Allemagne, originaires de Corse, les frères Laurentin (un des frères m'a écrit plus tard afin de me demander si mon « colis » était arrivé à bon port ; je ne lui ai pas répondu par mesure de discrétion). Nous nous rendons, à la nuit tombante, au poste de garde français qui se trouve un peu plus haut. Je ressens un grand soulagement, rétrospectivement je crois que ça été le meilleur moment de ma vie : Les militaires nous accueillent bien, ils nous font manger. A ce moment là, je déclare au passeur que le gars qui est avec moi n'est pas mon frère mais un aviateur anglais. Il désapprouve ma démarche et me fait savoir que, s'il avait su ça auparavant, il n'aurait pas accepté car c'était trop dangereux pour lui et pour moi. J'ai donc bien fait de me taire ! Depuis tout ce temps, je ne me souviens pas que le passeur m'ait demandé une quelconque somme d'argent. Le plus grand regret que j'éprouve, à l'heure actuelle, est de ne pas lui avoir demandé son nom et ses coordonnées afin de le contacter pour lui rendre hommage et de le remercier. Le passeur nous conduit dans une maison qui me semble être un centre d'accueil tenu par unhomme âgé qui nous accueille sur le pas de la porte avec une lampe tempête. Cet homme âgé semble appartenir à la défense passive. Il nous fait monter, tous les quatre, dans le grenier. Là, je vois une pile de couvertures écossaises, les deux frères corses s'empressent d'en saisir une, ils s'enroulent dedans et, à même le plancher, ils s'endorment. Eux, évidemment, ont l'habitude d'une telle situation ; l'aviateur et moi en faisons autant et ainsi une femme, l'esprit serein, parmi trois hommes, trouve le sommeil. Ma seule hantise est d'attraper des poux ! Le lendemain matin, le passeur nous conduit à Loches (Indre et Loire). Les deux frères Laurentin se rendent dans un centre administratif pour obtenir des papiers de libre circulation, pour rentrer sur leur île. Mais nous, nous ne savons pas où nous adresser, nous ressemblons à des clochards ! Le passeur nous rencontre, nous buvons un café à la gare de Loches et il nous dit que nous devrions nous rendre à Châteauroux et rencontrer le colonel Batz (officier chargé des relations zone occupée-zone libre). Ce que nous faisons, en prenant le train pour Châteauroux où nous arrivons peu avant midi. Nous rencontrons le colonel Batz, personne au demeurant fort sympathique, qui nous invite à manger à la cantine où nous avalons un excellent repas qui nous réconforte énormément. Je lui explique l'objet de ma démarche ; je viens de Bretagne avec un aviateur anglais et je cherche un moyen quelconque de le faire rejoindre son pays. Sa réponse est concise :

«Si vous ne voulez pas qu'il reste avec nous, où évidemment il sera fait prisonnier, rendez vous à Lyon au Consulat des Etats-Unis, là peut-être qu'ils accepteront de le faire évacuer. En attendant je vais vous faire un laisser passer afin de pouvoir aller à Lyon et rentrer chez vous en Bretagne». Notre accoutrement est fort pitoyable mais il n'est pas notre souci premier ! Et nous voilà en route vers Lyon où nous débarquons le lendemain matin à la gare Lyon-Perrache. Au départ de Callac, le docteur Trégoat a eu la bonne idée de me donner l'adresse de sa fille, Georgette, qui est mariée à Kurt Salomon (marchand de bestiaux). Monsieur Salomon et sa famille se sont réfugiés en zone libre car recherchés en tant que juif. Malgré tous les soucis que j'ai accumulés dans cette aventure, je me souviens de l'adresse où nous nous rendons. Dès que nous avons frappé à la porte, une dame vient nous ouvrir. Elle nous dit que la famille Salomon n'habite plus ce logement. Comme elle nous trouve fort embarrassés et déçus, elle nous communique la nouvelle adresse et nous propose de nous accompagner en autobus jusqu'aux HLM. Nous échangeons quelques paroles banales. Elle est également bretonne, puis ensuite je me suis tue ! Nous trouvons la famille Salomon puis après l'instant des retrouvailles. Monsieur Salomon trouve notre état pitoyable, nous permet de nous laver et nous propose d'autres vêtements. Ensuite il nous conduit dans une bijouterie dont la façade de marbre noir décorée d'hypocampes, est tenue par un dénommé Le Provost, sise place de la République, personne très importante dans la Résistance. Je rentre seule dans cet établissement. Monsieur Le Provost ouvre une trappe dans sa bijouterie puis il me fait descendre dans une cave où il y a plein de cartons afin de m'interroger : d'où je viens, par où je suis passée. ... Puis avant de partir, il me dit que la famille de l'aviateur va être prévenue que leur fils est toujours vivant. Donc je pense que dans cette cave, il y a des postes émetteurs. Ensuite je rencontre une journaliste américaine, Madame Braud, qui me demande :

-«Qu'est ce que vous allez faire maintenant ? Vous retournez chez vous en Bretagne ? Moi je peux vous proposer de vous faire rentrer dans la Croix Rouge américaine.

- Non, non, je rentre chez moi».

L'aviateur, également tout seul, s'est rendu au Consulat des Etats-Unis. Les autorités américaines manifestent auprès de l'aviateur l'envie de rencontrer la personne qui l'a aidé dans son évasion. Elles me reçoivent afin de me poser des questions : devant des cartes, je leur montre l'itinéraire emprunté. Comme j'ai les ongles tachés, elles me demandent si je suis coiffeuse ou teinturière... ! Elles m'offrent une cigarette, tout en continuant l'interrogatoire qui, me semble t'il, est le même que celui de l'anglais. Elles s'aperçoivent que les réponses sont les mêmes, cependant leur scepticisme demeure. Qu'une femme seule, ait pu entreprendre une démarche à si hauts risques ? Dans le tramway, des messieurs bien habillés, nous saluent. Je réponds au salut mais sans aucune parole. La résistance se met en place ! Je suis restée quatre jours chez monsieur Salomon qui habite sous le nom d'emprunt de Claude Trégoat : l'aviateur loge chez un de ses cousins, banquier, dont les parents ont fui le nazisme pour les Etats-Unis. Kurt Salomon nous fait découvrir quelque peu la ville où il a beaucoup de relations. Le jour de mon départ est arrivé, monsieur Le Provost et l'aviateur anglais m'accompagnent à la gare ; il me demande encore de rester pour accompagner l'aviateur à Marseille, à la Gendarmerie maritime. Je refuse et fais prévaloir qu'il n'a plus besoin de moi, le danger est écarté. Duncan MacCallum, l'aviateur anglais, me demande si je peux l'attendre jusqu'à la fin de la guerre afin de fonder un foyer. Je baisse la tête et ne lui réponds pas. Je n'ai pas voulu lui donner de faux espoirs. Ainsi, avec mon certificat de rapatriement délivré à Châteauroux, au culot et à la barbe des soldats allemands, je rejoins sans encombre Callac. A la fin de la guerre, j 'ai eu des nouvelles de Duncun MacCallum, par sa mère qui communiquait avec le capitaine Howard. Il est rentré en Ecosse à Aberdeen, à l'adresse suivante :

Duncan MacCallum

1 camp Mac Aleen 21 house Street. Il habitait avec sa mère et sa soeur. Il fut ensuite prisonnier des allemands puis, à l'issue de la guerre, il a fait carrière au Canada dans l'Ontario où il est décédé. Il était ingénieur des Pont et Chaussées et dans la Royale Air Force il assumait le rôle de navigateur. Quant à moi, j'ai repris mon métier de sage de femme et je me suis mariée le 25 avril 1941 avec le docteur Pierre Sécardin. Le docteur Sécardin, fils d'un capitaine de la Marine, était né en 1891 à Dinan, marié une première fois avec mademoiselle Euphrasie Le Davet (1895 - 1925), directrice d'école à Guingamp, décédée au sanatorium de Plémet d'une tuberculose, avec qui il a eut trois enfants : Louis (décédé à l'âge de trois ans), Pierre et Yves. Sa seconde épouse, Louise le Cam (1904 - 1937), était une cousine de la première, originaire de Coat Maël en Maël Pestivien, décédée également de la tuberculose. Un soir le gendarme Plourin, en poste à Callac, vient glisser un papier sous la porte du docteur, sur lequel il avait écrit : «on va vous arrêter». Le lendemain matin, je suis abasourdie lorsqu'il me dit : «prend ton nécessaire et on s'en va !». Et ainsi, j'ai fait le chemin pour la seconde fois. Nous nous sommes rendus à Tours où nous avons logé dans le même hôtel. Mon mari a pris quelques renseignements, nous avons marché toute la nuit et, au petit matin, nous étions en zone libre. Ensuite direction Lyon où nous avons été accueilli par monsieur Le Provost, bijoutier. Docteur Sécardin a exercé la fonction de médecin des troupes indochinoises, moi je n'ai plus eu d'emploi. Au mois de novembre 1942, mon mari réussit à m'obtenir un passeport de femme d'officier de l'armée française venant d'Afrique du nord. Il m'envoie en Bretagne chercher quelques informations et dire au tenancier d'un bistrot, son ami, de s'occuper de sa maison. Je me rends à Moulin où je subis une fouille à corps en règle, par une femme allemande. Après avoir réglé mes affaires au pays, je retourne à Lyon, mais sans avoir de papiers en règle car ils m'avaient été délivrés pour un aller simple. Je suis revenue à Lyon en passant par Bordeaux ! En passant à Rennes, je rencontre Pierre Sécardin qui est venu voir sa fiancée : mademoiselle Gobichon. Mais Lyon est envahie par les troupes allemandes, il devient de plus en plus difficile de se dissimuler. Puis il fut nommé à Toulouse que nous avons rejoint par le train en passant par Sète, où nous avons passé la nuit, car notre train n'était pas prioritaire : il fallait laisser passer les convois allemands. A Toulouse, où il exerçait, je l'accompagnais parfois. Puis j 'ai exercé dans une clinique d'accouchement à la place Esquirol. Nous logions dans une petite maison de deux pièces sur cour fermée dans le quartier de la Cartoucherie. Nous étions heureux, il ne nous manquait rien. Mon mari décide ensuite de rejoindre Callac, tout le monde nous disait : « vous allez le regretter, n'allez pas en Bretagne vous faire bombarder... !» Il n'avait qu'une hâte, revenir : mais nous l'avons payé cher, ce retour ! Nous nous étions écartés de la Bretagne près d'une année.

Il était avec Tremeur Burlot, responsable du Front National (organisation civile de la résistance intérieure de la région de Callac), aux premiers mois de 1943. Une personne, à bicyclette, venait déposer chez mon mari un paquet de journaux « La Résistance » et ensuite je partais avec ma sacoche de sage femme les distribuer. Dans la nuit du 8 au 9 avril 1944, vers minuit et demi, les allemands ont fait irruption dans notre habitation à la recherche du docteur Sécardin. J'étais seule avec le plus jeune de ses fils, Yves, âgé de douze ans. Toute la maison a été fouillée, les armoires également, les soldats, en me mettant le canon de leur mitraillette dans le dos, hurlaient : «ouvrez madame, ouvrez madame !!!». Ils m'ont même envoyé au fond du jardin où nous avions un chenil. Le gradé semblait plus arrangeant. Il m'interrogea longuement :

- «Où est votre mari ? ».

Sans manifester de crainte, je leur ai dit :

-«II est parti à Paris acheter du matériel dentaire depuis quelques jours.

- Vous devez savoir à quel hôtel il est descendu ?

- Ma foi non, on ne sait pas quand on part comme ça.

- A vous les femmes françaises vous êtes drôles ! Je suis obligé de vous faire venir sous les halles de Callac. Si je peux je vous ferai revenir chez vous peut être dans une ou deux heures. ». Arrivée aux halles, il y avait déjà plein de monde, je me suis assise à côté d'Eugène Cazoulat5. Il me dit : - Si tu sors d'ic,i va prévenir ma femme qu'elle détruise l'adresse d'un belge qui se trouve dans le tiroir de la table de la cuisine, sous les fourchettes ; ma femme est malade, elle est sur le point

d'accoucher.

- Bien, si je sors d'ici je ferais la commission. Je suis restée le restant de la nuit aux halles. De temps à autre, les nazis nous exhibaient, soutenu par deux soldats, un dénommé Mainguy, qu'ils avaient torturé afin de nous faire peur et nous inciter à parler J'ai été appelée au bureau de la Gestapo qui se trouvait à la mairie, à l'étage des halles. Les SS m'ont encore questionné sur mon mari et, bien entendu, je leur ai dit exactement la même chose qu'auparavant.

Ils m'ont suggéré :

- Si vous nous donnez son adresse à Paris, on vous libère.

Je pensais en moi-même, si je sors d'ici, vous n'allez pas me trouver de sitôt ! A l'issue de l'interrogatoire, je suis sortie du bureau et j'ai pu apercevoir des hommes, la tête contre le mur, je n'ai reconnu que Morin le garagiste. En début d'après midi, ils ont chargé des hommes dans des camions que je pouvais voir à travers les vitres de la pièce où les femmes et les jeunes enfants avaient été rassemblés. Le gradé allemand qui était venu nous chercher, moi et le jeune fils (Yves) de mon mari, est venu nous prévenir que nous pouvions rejoindre nos foyers. Yves Sécardin était avec les jeunes gens, en particulier les frères Geffroy, dont Charles, qui avait été, en août 1941, déjà arrêté. Je suis allée voir un gradé allemand afin de pouvoir le récupérer. Il m'a demandé à deux reprises :

- C'est votre fils madame ?

- Oui, monsieur ! D'un ton ferme et assuré- Eh bien, il peut partir avec vous. Lorsque je suis arrivée à la maison, après avoir fait ma commission auprès de Madame Cazoulat, j'ai amassé un peu de linge sur mon vélo et suis partie à Saint Cognan en Saint Nicodème, chez mon fermier Bourdonnec, où je suis restée un bon mois. Quant au petit Yves Sécardin, je lui ai conseillé de se rendre chez sa grand-mère, à Coat Maël en Maël Pestivien. En arrivant à Saint Cognan, le fils de la veuve Bourdonnec, m'apprit que mon mari était à Plémet (où il avait exercé son métier) et qu'il demandait que je le rejoigne. Je suis allée à Plémet, à vélo, ma sacoche remplie de tabac pour les maquisards. Puis nous sommes revenus dans le secteur du bois de Duault, en particulier à Pont Cadic en Saint Nicodème, chez une vieille dame, cliente de mon mari. Le jour des combats de Kerhamon, nous y étions et nous entendions les coups de fusils et les rafales d'armes automatiques. Nous avons été dans plusieurs maisons des alentours et, le dimanche 4 juin 1944, avant les combats, quelques personnes se sont rendues sur les lieux des parachutages vers Kerprigent en Locarn. Elles sont revenues avec des parachutes (pour faire des corsages aux jeunes filles), des trousses de couture, du chocolat, des cigarettes... que les parachutistes leur avaient offerts. Mais lorsqu'ils ont su que les allemands venaient rechercher les maquisards dans les landes limitrophes, une peur les prit, aussi ils camouflèrent leurs cadeaux sous un tas de litière ! Suite aux combats de Kerhamon, un villageois conduisit le docteur Sécardin, en char à bans, à la clinique Rivoallan à Guingamp afin d'exercer son art et c'est là qu'il était lorsque les américains pénétrèrent dans Guingamp.

Après les combats, je changeais de secteur et, à vélo, je me suis rendue du côté de Plourac'h, je ne savais plus où me rendre. Je dormais chez ma tante Fernande (madame Arthur Le Roc'h), institutrice à la retraite, au bourg de Plourac'h, auparavant j'étais chez ma marraine (mademoiselle Coquil Marie) également au bourg, mais le curé lui expliqua que c'était hasardeux et dangereux de m'héberger. Un soir, un dénommé le Bolc'h est venu me chercher pour accoucher sa femme, puis, après l'accouchement une idée me vint à l'esprit : si j'allais chez les fermiers de mon frère à Kerlosquet en Plourac'h. La fermière lorsqu'elle me vit, s'exclama :

- Ce n'est pas maintenant que tu aurais du venir, mais il y a trois semaines car j'aurais été contente que tu sois là pour m'accoucher. Et c'est là qu'une nuit nous avons entendu des bruits sourds d'avions qui passaient bas, ils se rendaient vers le maquis de Lan Maudez pour parachuter des armes. Puis vers midi, le 5 août 1944, les américains rentrent dans Callac. Je ne suis pas allée directement à la maison, je suis restée deux jours au café Burlot (instituteur à la retraite) en face de la gendarmerie. Puis j'ai retrouvé la maison, la porte défoncée, la voiture volée...

Ensuite mon mari m'a rejoint. Nous avons appris que son fils Pierre, qui venait de terminer ses études en pharmacie à Clermont Ferrand, avait été arrêté le 9 juillet 1944, puis massacré le 16 juillet à Garsonval en Plougonver. Il avait refusé d'indiquer où se cachait son père. Le docteur Sécardin disait que, s'il avait su que son fils était détenu dans cette terrible cave Souriman à Bourbriac, il aurait fait tout ce qui était en son pouvoir pour le récupérer. Mon mari est mort en 1950, sans avoir pu faire le deuil de son fils. Je fais souvent, dans mes rêves, ce voyage à haut risque, alors que celui entrepris avec mon mari est plus flou. Peut-être parce que j 'ai moins de repères et que les dangers étaient moindres ? Madame Sécardin, qui n'a jamais tiré gloire de cette action, méritait quand même qu'elle fût racontée. Par sa décision individuelle et solitaire, elle a, à sa manière, montré sa désapprobation au nazisme. Ainsi, ce témoignage, à l'aube de sa vie, raconté par elle-même, ne sera pas une légende, conséquences de l'inexactitude des faits et de l'exagération. Puisse-t'il faire méditer profondément les générations futures, de la nécessité du combat pour la démocratie, pour la liberté, pour la dignité des hommes, de tous les hommes. Madame Sécardin a pris tous les risques, elle a choisi, comme le disait André Malraux, le «désordre du courage». Paix, démocratie et Etat de droit sont des situations fragiles, au destin incertain. Le 21ème siècle sera peut-être différent du 20ème siècle, si on n'oublie pas ce qu'ont fait et démontré ces Résistants aux idées subversives. Aux jeunes héritiers et comptables de l'engagement de ces générations ! C'est dans la mémoire collective de notre nation que notre jeunesse doit trouver les sources de sa réflexion sur le civisme, la défense de la liberté et la paix ? Car il y a danger lorsque l'oubli se confond avec le refus de savoir et le choix du confort de l'ignorance.

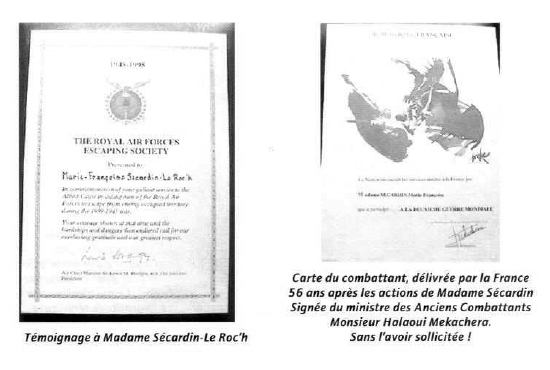

Témoignage à Madame Sécardin - Carte du combattant, délivrée par la France 56 ans après les actions de Madame Sécardin. Signée du ministre des Anciens Combattants. Monsieur Halaoui Mekachera.

Sans l'avoir sollicitée !

Jean Paul ROLLAND

1 - Ils furent inhumés temporairement au cimetière de la Chapelle Neuve, avant de rejoindre après la guerre leur terre natale. La première personne à s'être occupé des aviateurs est Yves Barbier de Calanhel. Il a conduit MacCallan, blessé à la main et l'autre gravement brûlé à la ferme de Poulou.

2 - Cet avion venait d'avoir effectué un bombardement sur Brest où il fut touché par un tir de la DCA. (Non erreur).

3 - En fait sa femme était une cousine à ma mère.

4 - La ligne de démarcation fut fixée par l'armistice du 22 juin 1940. Elle allait de la frontière espagnole à la frontière suisse par Saint Jean Pied de Port. Mont de Marsan, Langon, Angoulême. Vierzon, Moulin. Paray le Monial, Chalon sur Saône, Dole. Une autorisation était nécessaire (Ausweis) pour la franchir. Elle perdit sa raison d'être après l'occupation de la France entière par la Wehrmacht, en novembre 1942, mais ne fut supprimée officiellement qu'en février 1943.